Wenn Sie grundlegende Untersuchungsmethoden beherrschen können Sie im Ernstfall wertvolle Informationen liefern. Je besser Sie die Situation und den Zustand des Pferdes beschreiben, desto besser kann sich Ihr Tierarzt ein Bild von der Ernsthaftigkeit der Lage und der Dringlichkeit eines Besuchs machen.

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Untersuchung ist, die Vertrautheit mit dem normalen Verhalten Ihres Pferdes und seinen normalen Werten. Notieren Sie dessen Standardwerte und halten Sie diese Notizen für den Ernstfall zum Beispiel im Spind parat (Vordruck zum Download). Üben Sie in Ruhe, die Vitalwerte (Puls, Atmung, Temperatur, Kreislauf) zu ermitteln. In einer stressigen Situation, und das ist jede potenzielle gesundheitliche Krise, werden Sie sonst keine Chance haben brauchbare Werte zu bekommen .

.

Oberstes Gebot im Ernstfall ist Ruhe zu bewahren und besonnen der Situation angepasst zu handeln. Außerdem: lieber einmal mehr den Tierarzt konsultieren als ernsthafte Probleme falsch einschätzen. Seien Sie vorsichtig bei der Beurteilung von Tieren, die sie nicht kennen: Jedes Pferd ist anders.

Allgemeinbefinden

Beurteilen Sie als erstes das Allgemeinbefinden und Verhalten Ihres Pferds. Dies ist entscheidend, um einzuschätzen, wie dringlich die Situation ist.

Beobachten Sie das Pferd zunächst aus ein paar Metern Entfernung, nehmen Sie dabei keinen Einfluss auf das Tier. Die folgenden Kriterien sind wichtig, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen:

Verhalten: Ist das Pferd ansprechbar, erregt, apathisch, ängstlich, tobt es?

Körperhaltung: Steht es wie ein Sägebock mit vorgestreckten Vorderbeinen und nach hinten gestreckter Hinterhand, hat es Krämpfe, ist der Rücken aufgekrümmt, belastet es alle Beine?

Bewegung: Ist es fähig zu laufen und wie läuft es, also beispielsweise steif, lahm, unkoordiniert?

Schmerzen: Zeigt es Schmerzsymptome wie Wälzen, nach dem Bauch umsehen, Scharren, Liegen, Schwitzen, Zähneknirschen oder ist es ungewöhnlich ruhig und teilnahmslos?

Sonstige Merkmale: Frisst es oder hat es keinen Appetit, äpfelt es und falls ja, wie sieht der Kot aus?

Äußere Verletzungen: Sehen sie Blutungen, Hautabschürfungen, Schwellungen?

Umgebung: Gab es Veränderungen im Umfeld, zum Beispiel Transport, Anstrengung, Krankheiten im Stall, umgewühlte Box, Futterumstellung, große Hitze, Wasserentzug, Ausbruch aus Koppel? Die Beurteilung des Umfelds ist wichtig, da die Vitalwerte keine starren Normen sind, sondern immer ins Verhältnis zu solchen sogenannten Umgebungsvariablen gesetzt werden müssen.

Achtung: Die Lage ist dramatisch, wenn das Pferd nicht ansprechbar ist, tobt oder sich nicht zum Aufstehen bewegen lässt. Benachrichtigen Sie dann sofort den Tierarzt. Bis zu dessen Eintreffen bestimmen Sie die Vitalparameter, soweit dies gefahrlos möglich ist. Riskieren Sie also nicht, an die Wand gequetscht zu werden, wenn Ihr Pferd tobt.

Ist die Situation nicht dramatisch, bestimmen Sie zunächst die Vitalwerte, bevor Sie den Arzt verständigen.

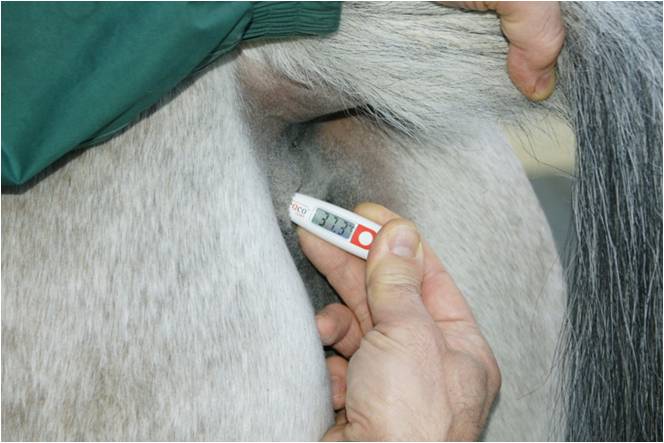

Temperatur

Wo: im After (Rektum)

Wie: Digitales Fieberthermometer vorsichtig einführen. Spitze vorher mit Vaseline fetten oder befeuchten (etwas Spucke reicht). Sensor nicht in der Mitte halten, sondern mit Gefühl Kontakt zur Darmwand halten, sonst werden unter Umständen zu niedrige Werte gemessen. Piepston signalisiert das Ende der Messung.

Normwerte: Pferde über 2 Jahre 37,5 - 38,2 Grad Celsius (unter 2 Jahre 37,5 - 38,4 Grad Celsius)

Wichtig: Nach Belastung kann die Temperatur ansteigen auf 39 - 40°C.

Weiteres: 20 bis 30 Minuten nach Ende einer größeren Belastung sollte die Temperatur an den Ausgangswert herankommen. normale Abkühlrate: 1°C pro 10 Minuten.

Temperaturen über 40,5°C sind gewebsschädlich, über 41°C werden Zellen zerstört.

Untertemperatur ist meist ein fehlerhaft gemessener Wert, sofern nicht andere Vitalwerte ebenfalls von der Norm abweichen. Untertemperatur kann bei Schock oder Kreislaufversagen eintreten. Bei Fohlen ist Unterkühlung ein ernstzunehmendes Problem (sofern die Messung stimmt).

Puls / Herzfrequenz

Wird am besten mit dem Stethoskop ermittelt.

Wo: auf Höhe des Ellenbogenhöckers auf der linken Seite des Pferds; das Stethoskop zwischen Ellenbogen und Brustwand ein wenig nach vorne schieben. Achtung: Das Vorderbein sollte leicht nach vorne gestellt sein.

Wie: 30 Sekunden zählen und mit 2 multiplizieren oder 15 Sekunden zählen und mit 4 multiplizieren. Ein „buh-dupp“ entspricht einem Herzschlag. Bei hohen Frequenzen ist nur das „dupp“ zu hören.

Zählen des Pulsschlags mit der Hand: Ist für Ungeübte besonders in Problemsituationen und bei einer hohen Frequenz schwierig bis unmöglich.

Wo: am unteren Rand des linken Unterkieferastes, wo der gerade Teil in den runden übergeht.

Wie: Mit den Fingerkuppen den Gefäßstrang ertasten (fühlt sich an wie weich gekochte, dickere Spaghetti). Gefäßstrang zwischen zwei Finger legen, mäßigen Druck aufbauen; Druck langsam nachlassen, bis Sie den Puls fühlen.

Werte: erwachsene Tiere in Ruhe 28 - 40 Schläge pro Minute (Fohlen in den ersten Wochen 70 - 100 Schläge/min).

Wichtig: Aufregung kann die Werte beträchtlich erhöhen.

Weiteres:

über 60 Schläge pro Minute: normal in der Beruhigungsphase nach Aufregung oder bei leichter Belastung; noch 30 Minuten nach Ende einer Belastung: Zeichen für Überanstrengung; dauerhaft über 60: Anzeichen für anhaltenden Stress oder Belastung des Körpers etwa durch Erkrankung.

über 80 Schläge pro Minute: normal direkt nach intensiverem Training; dauerhaft über 80: deutliches Anzeichen für eine erhebliche Erkrankung.

über 100 Schläge pro Minute: normal direkt nach schwerer Arbeit und Anstrengung; dauerhaft über 100: Anzeichen für ein sehr gravierendes Problem.

Das Pferdeherz ist extrem belastbar. Es kann bei Maximalbelastungen Frequenzen bis zu 250 Schlägen pro Minute erreichen.

Atemfrequenz

Wo: Nüsternbewegung (falls sichtbar); Atemstrom aus den Nüstern (falls fühlbar); am besten ist die Atemfrequenz an der Flanken- beziehungsweise Rippenbewegung zu beobachten, wenn man auf Höhe der Hinterhand steht.

Atemzüge mit dem Stethoskop abzuhören, ist für Laien meist schwierig. Am besten versucht man es an der Mitte der Luftröhre an der Halsunterseite.

Wie: Schwieriger als Pulsmessung, weil man sowohl die Uhr als auch die  Flanke beobachten muss, wenn das Horchen mit dem Stethoskop nicht funktioniert. Zählen Sie die Atemfrequenz, nehmen Sie den Takt auf und zählen weiter. Dann schauen Sie auf die Uhr und beginnen, in dem vorgegebenen Takt neu zu zählen; werfen Sie dabei einen Kontrollblick auf das Pferd. Die Frequenzzählung selbst funktioniert wie beim Herzschlag (6 Sekunden zählen und Werte mit 10 multiplizieren). Gelingt es Ihnen nicht, die Atemfrequenz zu zählen, da die Atembewegungen zu unscheinbar sind, ist dies nicht so schlimm, denn dann dürfte die Abweichung von der Norm nicht gravierend sein. Für die Beurteilung ist dieser Wert dann eher zweitrangig

Flanke beobachten muss, wenn das Horchen mit dem Stethoskop nicht funktioniert. Zählen Sie die Atemfrequenz, nehmen Sie den Takt auf und zählen weiter. Dann schauen Sie auf die Uhr und beginnen, in dem vorgegebenen Takt neu zu zählen; werfen Sie dabei einen Kontrollblick auf das Pferd. Die Frequenzzählung selbst funktioniert wie beim Herzschlag (6 Sekunden zählen und Werte mit 10 multiplizieren). Gelingt es Ihnen nicht, die Atemfrequenz zu zählen, da die Atembewegungen zu unscheinbar sind, ist dies nicht so schlimm, denn dann dürfte die Abweichung von der Norm nicht gravierend sein. Für die Beurteilung ist dieser Wert dann eher zweitrangig

Werte: erwachsene Pferde in Ruhe 8 - 12 Züge/min, bei großer Hitze bis 16 Züge/min (neugeborene Fohlen 60 - 80 Züge pro Minute, in den ersten Lebenswochen 20 - 40 Züge/min)

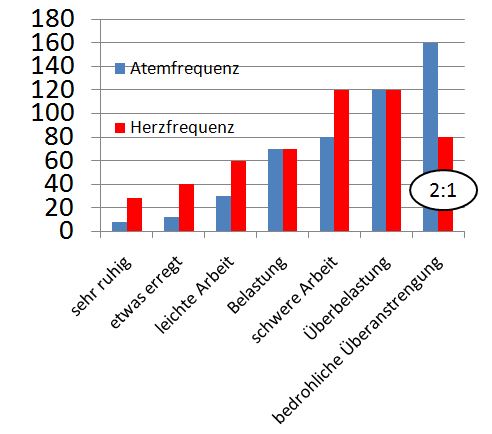

Bei leichter Arbeit steigt die Atemfrequenz auf bis zu 30 Züge/min (Verhältnis von Puls zu Atmung ist 2 zu 1).

Bei mittler er Arbeit steigt die Atemf requen z auf bis zu 70 Züge/min (Verhältnis Puls/Atmung ist 1 zu 1).

Bei schwerer Arbeit steigt die Atemfrequenz auf bis zu 80 Züge/min (Verhältnis Puls/Atmung ist 1 zu 1,5).

Wichtig: Bei Aufregung können die Werte ansteigen, unregelmäßig und irreführend sein.

Weiteres:

Anzeichen für Überanstrengung: deutlich über 120 Züge/min oder Atmung liegt 30 Minuten nach Ende der Belastung noch bei mehr als 40 Zügen pro Minute.

30 Minuten nach Trainingsende sollte die Herzfrequenz höher sein als die Atemfrequenz. Ist die Atemfrequenz noch über 40 und die Herzfrequenz unter 40, ist dies ein Alarmsignal.

Unter Belastung oder unmittelbar nach Belastung ist eine Atemfrequenz von etwa 160 bei einer etwa halb so hohen Herzfrequenz von etwa 80 (Verhältnis Puls/Atmung 1 zu 2) ein klares Zeichen dafür, dass Ihr Pferd überanstrengt ist.

Tabelle zu den Werten und dem Verhältnis Atemfrequenz/Herzfrequenz bei Belastung

Zusätzliche hilfreiche Informationen können Sie durch die Beobachtung der Art der Atmung gewinnen.

- ruhig, entspannt und unscheinbar, keine geweiteten Nüstern (eventuell ist die Atmung dann schwer zu erkennen): normal in Ruhe

- pumpend-angestrengt: evtl. Anzeichen für Schmerz

- flach-hechelnd: evtl. Anzeichen für Schock oder Überanstrengung

- „Dampfrinne“ (Rinne unterhalb des Rippenbogens bis zur Flanke durch starke Anspannung der Muskulatur): Anzeichen für Atemnot

Kreislauf

Wo: am Zahnfleisch des Unter- oder Oberkiefers

Wie: Kapillarfüllungszeit bestimmen und Farbe/Aussehen der Schleimhäute beurteilen

Kapillarfüllungszeit: Mit der Fingerkuppe 1 bis 2 Sekunden relativ fest auf das Zahnfleisch des Unterkiefers unterhalb der Schneidezähne drücken. Das Blut wird aus der Schleimhaut gedrückt, weshalb die Druckstelle weiß wird. Finger wegnehmen und beobachten wie lange es dauert, bis das Zahnfleisch an der Druckstelle wieder die gleiche Farbe hat wie vorher beziehungsweise die Umgebung.

Die Probe kann oberhalb der Oberkieferschneidezähne genauso durchgeführt werden.

Werte: Die Füllzeit sollte unter 2 Sekunden liegen (signalisiert guten Blutdruck und guten Kreislaufzustand).

Wichtig: über 2 Sekunden kann Hinweis auf schlechten Kreislaufzustand sein; über 3 Sekunden ist Hinweis auf ein ernstzunehmendes Problem; über 4 Sekunden und mehr liegt ein lebensbedrohliches Problem vor.

Beurteilen Sie Farbe und Aussehen der Schleimhäute:

Wo: am besten ebenfalls am Zahnfleisch. Sie können auch die Schleimhaut in den Nüstern anschauen, indem Sie die Nüster mit den Fingern etwas auseinanderziehen. Doch manche Pferde mögen das nicht und versuchen den Kopf wegzuziehen. Auch die Beurteilung der Schleimhäute am Pferdeauge ist aus diesem Grund für den Laien schwierig.

Werte: normal ist rosarot, glatt und etwas feucht-glänzend.

Bleich: Blutversorgung ist schlecht, etwa aufgrund von Schock oder Blutverlust beziehungsweise allgemein wegen eines schlechten Kreislaufs.

Gerötet: wegen vermehrter Durchblutung zum Beispiel bei einer Reizung oder Entzündung, aber auch hohem Fieber .

Bläulich oder deutlich dunkel verfärbt: Anzeichen für erhebliche Sauerstoffunterversorgung, fortgeschrittenem Schock oder Kreislaufversagen und Dehydrierung (Flüssigkeitsunterversorgung). Achtung: zusammen mit einer Herzfrequenz über 100 liegt ein lebensbedrohlicher Zustand vor.

Flüssigkeitshaushalt

Wo: an der Schulter

Wie: Hautfalte an der Schulter anheben, loslassen und beurteilen, wie schnell sich die Haut glättet.

Werte: Die Haut sollte sich sofort glätten. Glättet sie sich erst nach zwei bis drei Sekunden, spricht das für eine Flüssigkeitsunterversorgung.

W ic hti g: D er H au tfa lte ntest ist keine sichere Methode, die Flüssigkeitsversorgung des Pferds zu überprüfen.

Darmtätigkeit:

Man kann mit dem Ohr oder natürlich einfacher einem Stethoskop am Pferdebauch nach Darmgeräuschen lauschen. Lassen Sie das! Darmgeräusche abzuhören, ist Sache des Tierarztes. Darmgeräusche können Sie ohne medizinische Fachkenntnisse über Krankheitsmerkmale nicht ausreichend sicher beurteilen.

Der nächste Abschnitt befasst sich mit häufigen Notfällen und was Sie als Erste Hilfe unternehmen können.

Als Hilfe gibt es hier ein Formular zum Eintragen der individuellen Normalwerte Ihres Pferdes. Wenn Sie die Werte bei Gelegenheit in Ruhe ermitteln und aufschreiben, fällt es Ihnen im Ernstfall leichter einen Vergleich zu ziehen.

Ebenfalls hier das Beispiel einer Checkliste für die Untersuchung im Ernstfall.