|

Die Behandlung der chronischen Rehe beginnt dann, wenn der akute Entzündungs- und Zerstörungsprozess unter Kontrolle gebracht worden ist. Die Therapie berücksichtigt:

|

|

|

- Medizinische Unterstützung

- Entzündungshemmung nach Bedarf

- Durchblutungsförderug

- Antioxidantien

- Fütterung

- Mechanische Unterstützung

- Weiche Einstreu

- Hufpolsterverbände

- Orthopädischer Beschlag

- Bewegungsprogramm

|

|

|

Medizinische Unterstützung

Auch im weiteren Verlauf einer Hufrehe ist häufig die Gabe eines NSAID´s notwendig und sinnvoll. Man sollte aber auf die niedrigste noch wirksame Dosis gehen. Wie viel das im Einzelfall ist, muss individuell ausgetestet und im Lauf der Zeit überprüft werden. Die angepasste Gabe dieser Medikamente ist nicht nur aus ethischen Gründen notwendig, um die Schmerzen zu minimieren, sondern auch aus zwei weiteren Gründen. Der eine Grund ist die Unterdrückung chronisch entzündlicher Prozesse, die den Hufbeinträger aufweichen und damit destabilisieren. Die Verbindungsschicht muss “trocken” gehalten werden von entzündlichen Ausschwitzungen. Der zweite Grund ist die schädliche Wirkung des Schmerz als solchem. Chronische Schmerzen bewirken eine sogenannte neurogene Entzündung. Der entzündliche Prozess wird im Teufelskreis durch die Schmerzen erhalten, was verhindert werden muss. Außerdem kann der Schmerz Stress hervorrufen, der dauerhaft ebenfalls die Heilung der Hufrehe behindert.

Medikamente zur Verbesserung der Durchblutung und Antioxidantien sind bestimmt nicht verkehrt, Ihre Wirksamkeit ist aber bei der chronischen Hufrehe nicht eindeutig bewiesen.

Liegt eine Grunderkrankung wie zum Beispiel Cushing vor, sollte diese natürlich entsprechend behandelt werden.

Fütterung

Die Fütterung muss wie im entsprechenden Abschnitt beschrieben, dem Bedarf angepasst werden.

Mechanische Unterstützung

Die entscheidende Rolle bei der Hufrehebehandlung kommt dem ortopädischen Beschlag zu. Die Zusammenarbeit von Schmied und Tierarzt ist bei den meisten Rehepferden, die es schaffen wieder brauchbare Hufe zu bekommen, der Schlüssel zum Erfolg. Der Tierarzt braucht die technischen und handwerklichen Fähigkeiten des Schmiedes und der Schmied braucht das Röntgenbild und das medizinische Grundlagenwissen des Tierarztes zu jedem individuellen Fall. Nur wenn beide den individuellen Krankheitsprozess jedes einzelnen Rehehufes verstehen, kann der Rehepatient eine optimale Versorgung erhalten. Nur wenn der Schmied das Röntgenbild mit den entsprechenden Markierungen sieht, kann er den Huf entsprechend richten und das Eisen passend anfertigen und anbringen.

Es ist unmöglich ohne Röntgenbild die Position des Hufbeines in der Hornkapsel zu erkennen. Das Wissen um die exakte Position des Hufbeines in der Hornkapsel ist maßgebend für den Beschlag. Da kein Rehehuf wie der andere ist, gibt es keinen “Standard Rehebeschlag”. Jeder Huf wird speziell beschlagen.

Es gibt aber Richtlinien und Konzepte, an die man sich halten muss.

Es sprengt den Rahmen diese Artikels hier weiter ins Detail zu gehen. In sofern beschreibe ich lediglich das Grundkonzept und zeige einige Beispiele.

- Neutralisation von schädlichen Druck- und Zugkräften

- Best mögliche Wiederherstellung ungehinderter Durchblutung

- Maßnahmen, die es ermöglichen, dass das Hufbein wieder eine “normale” Position in der Hornkapsel einnimmt bzw. dass die Hufwand wieder parallel zum Hufbein wächst.

dies wird erreicht durch:

- Entlastung der Hufbeinspitze

- Gewichtsverteilung hin zur Trachtenregion und dem Strahl

- Anpassung der Hornkapsel an das Hufbein

- Reduzierung des Zugs der Tiefenbeugesehne

- Erleichterung des Fußungs- und Abrollvorgangs in alle Richtungen

- Entlastung des Drucks am Kronrand

Je nach dem individuellen Huf richtet es sich, was wie stark welche Komponente berücksichtigt werden muss.

Die roten Linien deuten an, wie die Hornkapsel eigentlich ausgebildet sein sollte. Diese Form muss angestrebt werden, wenn man den Huf restaurieren will.

Dazu werden die Trachten so weit gekürzt, dass die Bodenfläche des Hufbeines einen normalen Winkel gegenüber der roten Bodenlinie einnimmt. Da das Pferd diese Stellung auf Grund des zu hohen Zuges der tiefen Beugesehne zu Beginn nicht aushalten kann, wird die Trachtenkürzung durch einen Keil wieder ausgeglichen. Erst kürzen und dann wieder hochstellen mag auf den ersten Blick unsinnig erscheinen. Solange aber dem Huf nicht die Chance gegeben wird, in seiner normalen Form zu wachsen, wird er die normale Form auch nicht erreichen können. Deshalb wird versucht den Huf möglichst nahe an seine natürliche Form zu bringen. Ausgehend von dieser Situation wird dann den medizinischen und mechanischen Erfordernissen entsprechend wieder ausgeglichen (grüner Keil).

Das Eisen (blau dargestellt) muss deutlich zurück gesetzt werden und orientiert sich an der der Position der Hufbeinspitze. Der Rest der überstehenden Zehenhornwand kann gekürzt werden (grüne Linie).

Führt die Trachtenkürzung dazu, dass der vordere Tragrand in der “Luft hängt” (blaue Linie) kann man hier mit Kunsthorn ausgleichen. Die Wand vor der grünen Linie sollte nicht dünn geraspelt werden, da damit funktionell nichts erreicht wird, sondern die Hornkapsel lediglich eine Destabilisierung erfährt. Die Zehenspitze vor der roten Linie kann weg, da sie nur stört.

Bei einer deutlichen Hufbeinrotation, wird am Kronrand eine Rinne geschnitten, die bis auf die weiße Linie reicht. Abgesehen von der oben beschrieben Druckentlastung für die Kronsaumhuflederhaut, wird der Hufwand so die Chance gegeben wieder parallel zur Wand des Hufbeins herunter zuwachsen. Wir diese Rinne nicht geschnitten, wächst die Hornwand immer der rotierten Hornwand nach und der Zustand bleibt unverändert.

Worum es beim orthopädischen Beschlag geht, machen die folgenden Venogramme bzw. Gefäßkontrastmittelaufnahmen deutlich. Mit dieser Technik lässt sich auch der Erfolg der Beschlagsmaßnahme überprüfen.

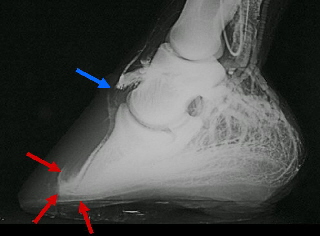

Beispiel für die Auswirkung eines erfolgreichen Rehebeschlages auf die Durchblutung des Hufes. Links keine Durchblutung am Kronrand (blauer Pfeil). Rechts erfolgreiche Wiederherstellung der Durchblutung nach Beschlag (grüner Pfeil). An der Hufbeinspitze erkennt man durch die roten Pfeile, dass die Huflederhaut dem Hufbein nicht mehr fest aufliegt und es zur Blutung in die weiße Linie kommt. Die Ablösung der Huflederhaut ist nach dem Beschlag immer noch erkennbar (gelbe Pfeile)

Beispiele für die Umsetzung des beschriebenen Konzepts des Rehebeschlags.

Fall1

Chronischer Rehehuf mit Rotation. Akuter Absinkprozess und Rotation ist abgeschlossen. In diesem Fall wurde kein Steg angebracht, sondern nur mit einem Polster gearbeitet. Das Polster reicht in diesem Fal relativ weit vor in Richtung Hufbeinspitze und kann bei Pferden mit starker Rotation in dieser Form u.U. schon drücken.

Fall 2

Beispiel eines Rehebeschlags mit einem “Rock´n Roll” Aluminium Eisen. Das Eisen ist “verkehrt herum” aufgenagelt. Dadurch ist die Zehe offen und der Trachtenbereich hat eine große Auflage. Die Pferde können damit sehr gut in alle Richtungen rollen. Das Eisen eignet sich nur schlecht, wenn man die Trachten hochstellen muss, da sich die Keile nur schlecht befestigen lassen. Bei diesen Eisen muss sehr darauf geachtet werden, dass im Bereich auf den die roten Pfeile verweisen, wirklich ausreichend Freiraum zur Sohle besteht, da es sonst hier Druck auf die Hufbeinspitze gibt. Meist muss das Eisen hier ausgeschliffen werden!

Fall 3

Rehebeschlag bei einem Pony, der das Abrollen erleichtert. Die Rundeisen sind vorgewölbt, um den Effekt eines Schaukelstuhles zu erreichen. Das Pony kann sich so die angenehmste Stellung selbst suchen, in der es am wenigsten Schmerzen hat.

Fall 4

Nochmals ein typischer Standard Rehebeschlag mit zehenoffenem Eisen und weit genug nach hinten angebrachtem Steg. Die Rinne wurde beim vorherigen Beschlag angebracht und ist bereits ein Stück heruntergewachsen. Das Material vor dem Steg ist Fassdichte, die das Vorlaufen der Polstermasse beim Einspritzen unter die Platte verhindern soll

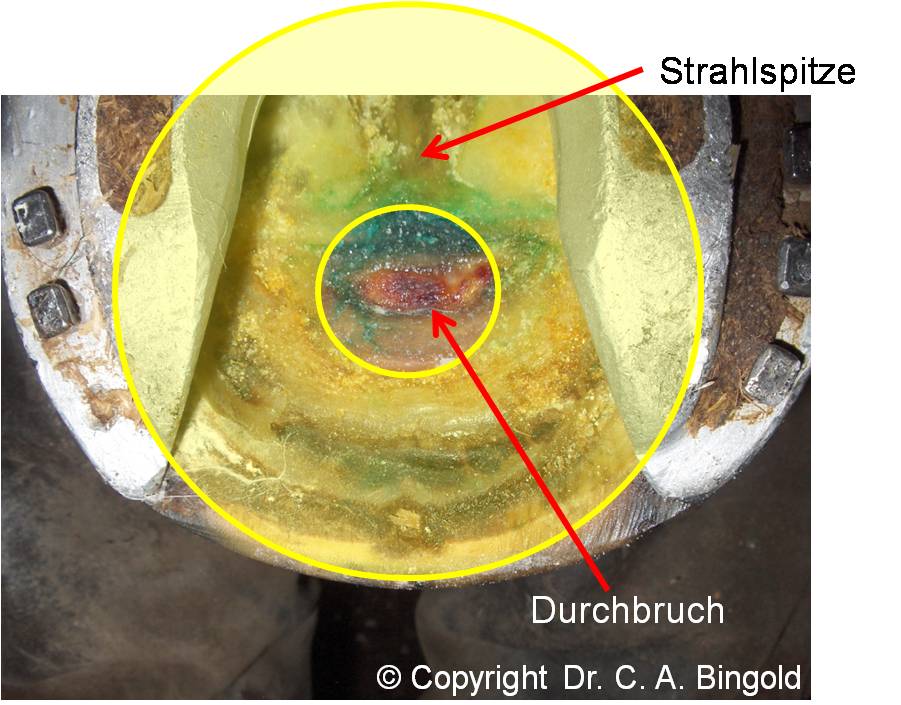

Hufbeindurchbruch an der Zehe

Dieses Bild zeigt nochmals wo das Hufbein bei einer Rotation auf die Sohle drückt. Hier darf kein Eisen, keine Platte und kein Polster drücken!!

Dies ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn ein Rehehuf nicht rechtzeitig umbeschlagen wird. Die Zehe wächst als Schnabel davon.

Hufrehe ist eine chronische Erkrankung. Aus diesem Grund bedarf sie andauernder Beachtung und Pflege, um sie im Griff zu behalten.

|