|

Thermografie

Untersuchungsmethode zur Messung der Hautoberflächentemperatur

- Direktkontakt Thermometer

- Flüssigkristallfolien, die auf die Körperoberfläche aufgelegt werden

- Temperaturbereich (28°-34°C)

- Anfällig für Artefakte und falsche Resultate

- Infrarotthermometer Handgeräte

- ohne Direktkontakt (Meßabstand ca. 1 cm von Hautoberfläche)

- akustisch, optisch oder digitale Anzeige

- sehr mühselig, wenn eine größere Region untersucht werden soll

- Infrarotkamera

- bildliche Darstellung (Thermogramm) auf Monitor / Printer / Video

- monochrom oder farbcodiert

- Arbeitsabstand ca. 5-8 m

- Relativ teuer in der Anschaffung

- Inzwischen auf die Größe einer Videokamera geschrumpft

- Funktionsprinzip

Wärme, die vom Körper produziert wird, wird über die Haut durch Wärmestrahlung, Konvektion, Konduktion und Verdunstung abgegeben.

Die Hauttemperatur liegt etwa 5°C unter der Körpertemperatur.

Die aktuelle lokale Temperatur der Haut ist abhängig von der venösen Durchblutung der Haut.

Die Temparatur des venösen Blutes wird bestimmt durch den Grad des Metabolismus des durchströmten Gewebes (Entzündete Regionen: hoher Metabolismus).

Das Thermogramm wird bestimmt durch Gefäßversorgung, Durchblutungsgrad in der Haut und dem darunter liegenden Gewebe sowie dem Metabolismus im unter der Hautoberfläche liegenden Gewebe.

Unterschiede von mehr als 1° C verglichen mit der gegenüberliegenden anatomischen Struktur sind signifikant.

- Indikation

- Wann immer klinische Untersuchung, Anästhesien und Röntgen keinen klaren Aufschluß geben

- Lokalisation von Entzündungsprozessen am Skelettsystem

1 Früherkennung von Entzündungen

2 Lokalisierung von Prozessen an komplexen Gelenken

- Karpalgelenk

- Tarsalgelenk

- Kniegelenk

3 Begrenzte Beurteilung von proximalen Gelenken

- Ellenbogen, Schulter, Bursa bicipitalis, Hüfte

4 Halswirbelsäule und Genick

- Beurteilung von Weichteilgeweben

1 Bandapparat

- Kniegelenksbänder

- Kollateralbänder

- Spatsehne

2 Sehnen

- oft vor klinischen Erscheinungen bereits erhöhte Wärme erkennbar

3 Muskulatur

- Diagnostikum der Wahl, um lokale Prozesse in der Muskulatur aufzuspüren

- Myalgien, Zerrungen, Ausmaß von Tying up

- Häufig betroffene Muskeln: Brachiocephalicus, Trapezius, Pectoralis, Biceps brachii, Longissimus dorsi, Glutaeus medius, Biceps femoris, Quadriceps, Semimembranosus, Semitendinosus

- Gefäßverschlüsse

1 Intermittierendes Hinken

2 Karpaltunnelsyndrom

3 Post Neurektomie

- Überprüfung, ob röntgenologischer Befund aktiv ist

- Zur Bestätigung einer Verdachtsdiagnose oft hilfreich

- Einsatz in der Präventivmedizin wäre sinnvoll, da das gesamte Pferd in einem Untersuchungsgang beurteilt werden kann und entzündliche Reaktionen schon in der Frühphase erkannt werden können

- Voraussetzungen für artefaktfreie Untersuchungen

- Untersuchung in geschlossenem Raum ohne direkte Sonneneinstrahlung und ohne Zugluft (Eternit Dach ohne Isolation läßt bei intensiver Sonneneinstrahlung schon zuviel Infrarotstrahlung durch)

- Raumtemperatur optimal bei 20°C (max. 30°C, Pferd darf nicht schwitzen)

- Decken, Bandagen oder sonstige Auflagen müssen mindestens 30 min vor der Untersuchung entfernt worden sein

- Keine Sedierung vornehmen (Veränderung der peripheren Zirkulation)

- Keine Manipulationen vor der Untersuchung vornehmen

- Lokale und intramuskuläre Injektionen, Anästhesien, Einreibungen und andere therapeutische Maßnahmen sind oft noch einige Tage später nachweisbar

- Keine Belastung vor der Untersuchung

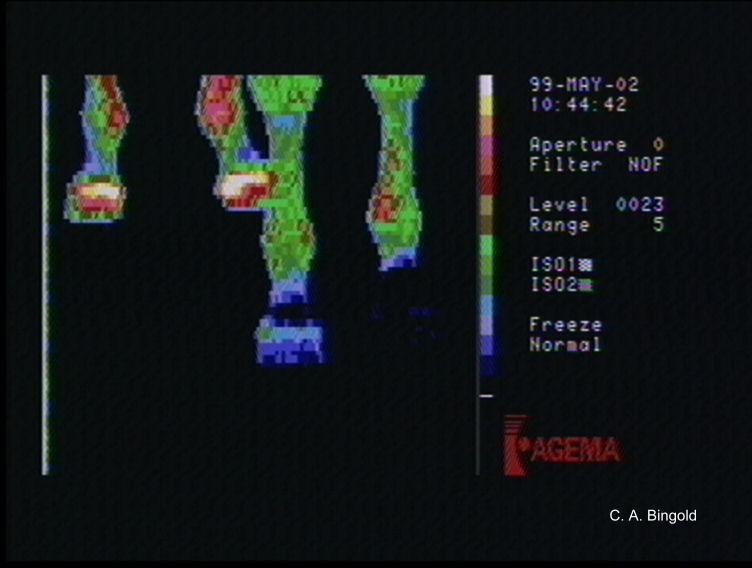

- Nachuntersuchung nach Belastung im Sinne einer Provokation von Wärmeentwicklung an reaktiven Orten und Vergleich mit Situation vor Belastung

- Symmetrie ist wichtig zur Beurteilung, immer beide Körperseiten vergleichen

- Geschorene Körperflächen erscheinen wärmer

- Nachteil

- Als alleiniges Diagnostikum unzuverlässig

- Gute Geräte sind in der Anschaffung teuer

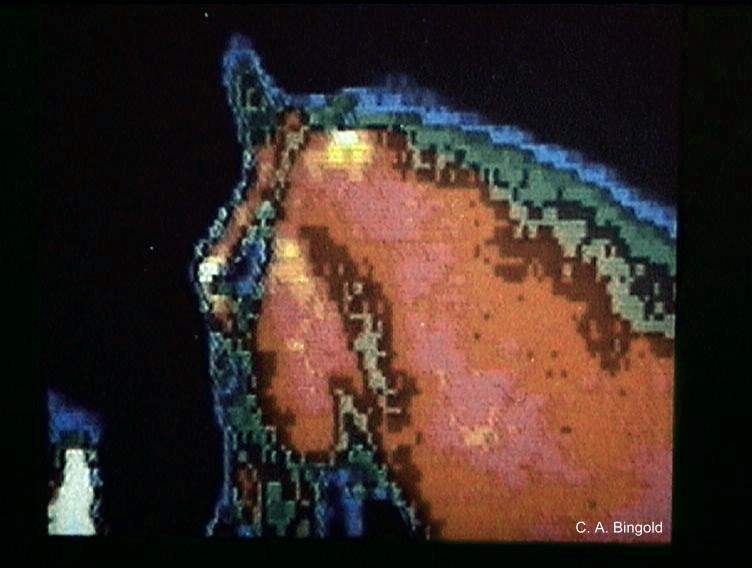

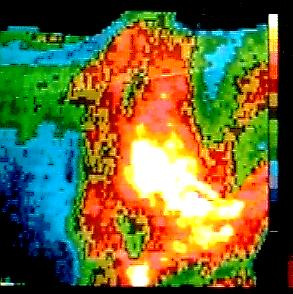

Insertionsdesmopathie Nackenband

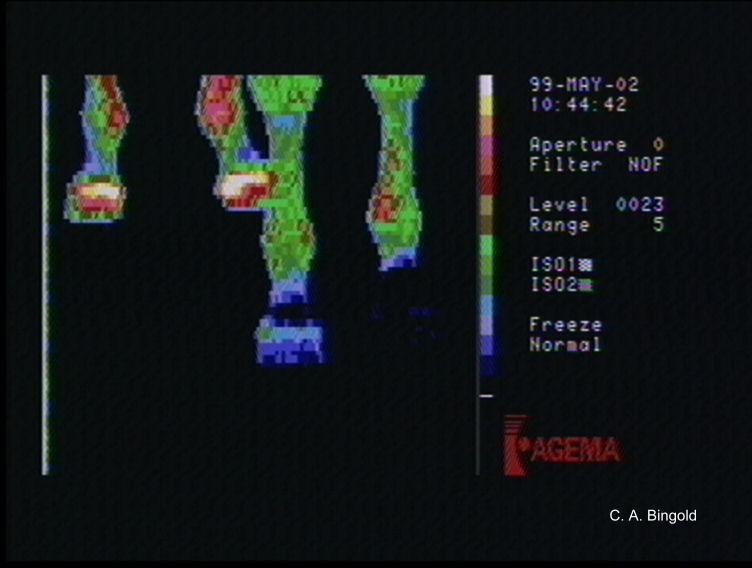

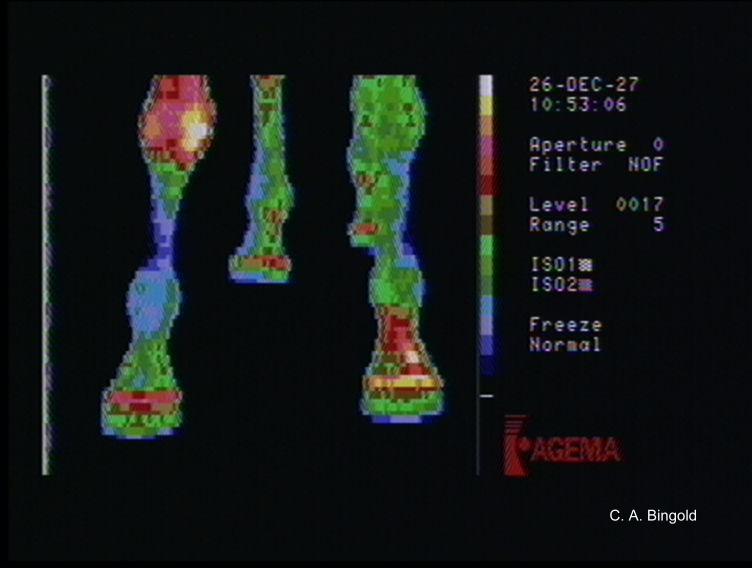

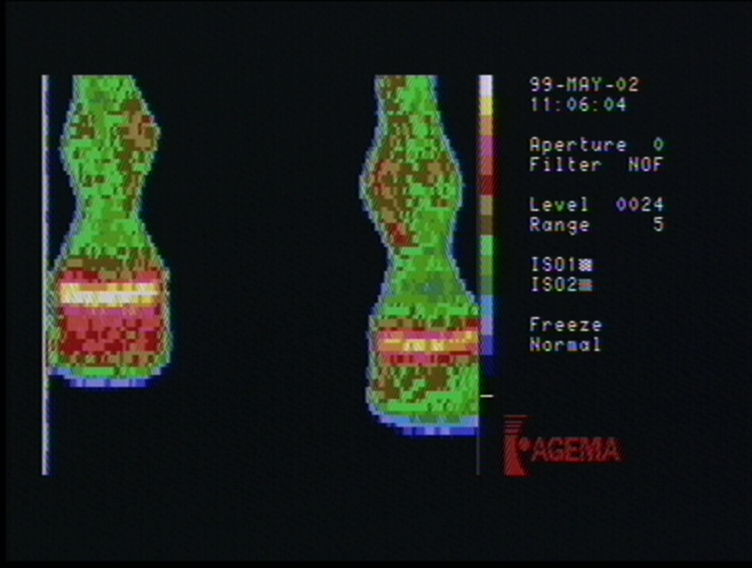

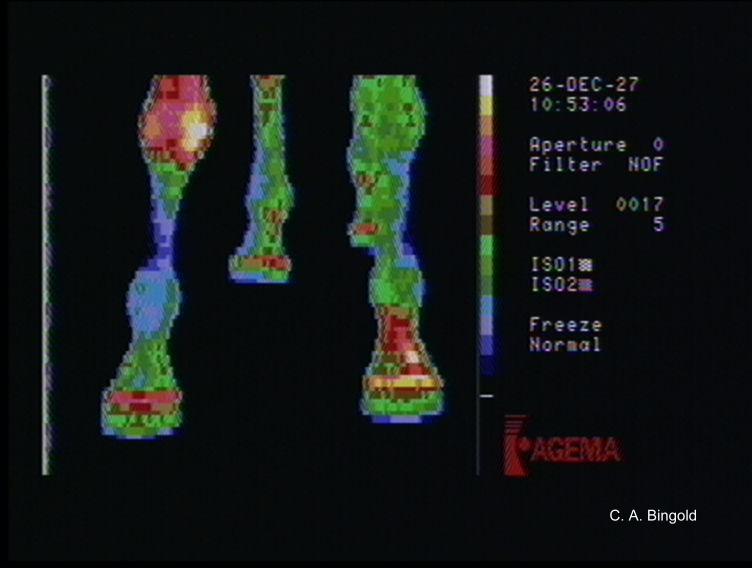

Minderdurchblutung Zehen vorne beiderseits

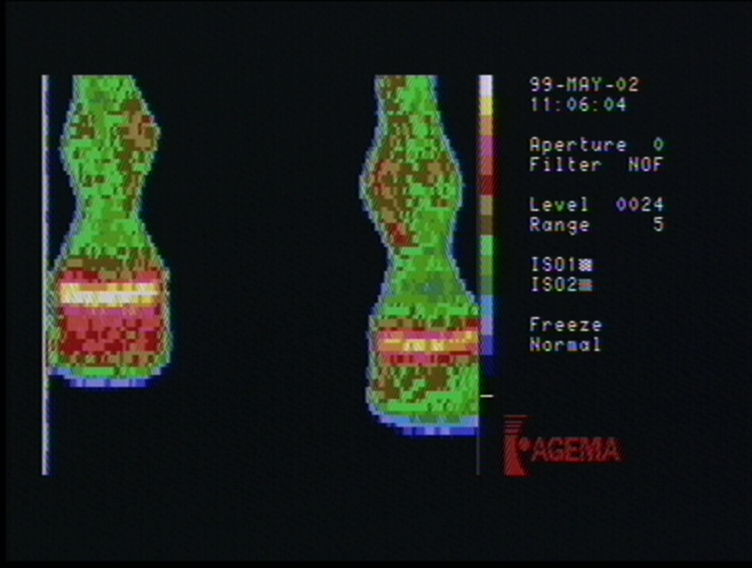

Huflederhautentzündung rechts

Gelenksentzündung durch Chip im rechten Karpalgelenk und Hufgelenksentzündung links vorne

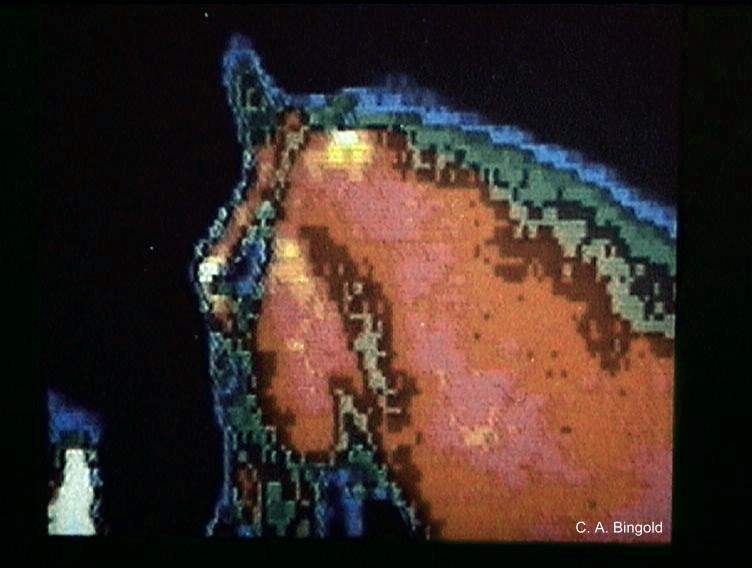

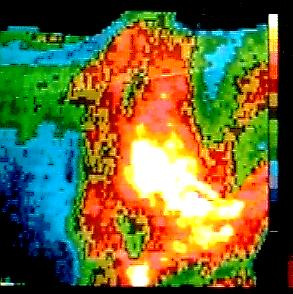

Schultergelenksentzündung

Zurück zum Anfang der Seite

|